Genossenschaftskultur

Gemeinsamkeiten bauen Brücken

Wie können wir ein Zusammenleben in einem von Vielfalt geprägten Umfeld fördern? Wichtig ist der genaue Blick auf die Menschen, Gruppierungen, auch jene, die sich nicht beteiligen. Warum dies so ist, zeigt das Gespräch mit Madleina Brunner Thiam, Expertin für «Brückenbauen», auf.

Madleina Brunner Thiam, wie kann eine Genossenschaft den Umgang mit Vielfalt in ihren Siedlungen fördern?

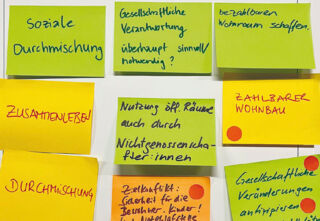

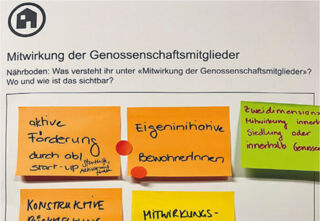

Viele Genossenschaften haben den Wunsch, Menschen aus verschiedenen Schichten, verschiedener Herkunft und mit unterschiedlichen Lebensentwürfen zusammenzubringen. Die Gefahr besteht, dass sich «unvielfältige und sehr privilegierte» Gruppen engagieren. Genau hier kann man sich fragen: Denken wir an alle oder sind nur unsere Bedürfnisse gedeckt? Verstehen auch andere unsere Ideen? Es ist wichtig, dass wir uns vorab Gedanken machen, wer an unseren Aktivitäten und am täglichen Zusammenleben nicht beteiligt ist und warum dies so sein könnte. Ist das, was wir wollen, auch repräsentativ? Kennen wir unsere Mitglieder, unsere Bewohnenden, unsere Nachbar*innen? Wo können wir Gemeinsamkeiten finden? Diese Fragen helfen auch beim Merken, dass nicht alle mit dem gleichen Demokratieverständnis aufgewachsen sind. Nicht alle haben die gleiche Ausgangslage und die gleichen Interessen, und zwar aus legitimen Gründen. Beispielsweise suchen manche Menschen einfach günstigen Wohnraum und aus diesem Grund wohnen sie bei einer Genossenschaft. Oder nicht alle haben die zeitlichen Kapazitäten, um sich zu engagieren, denn auch das ist ein Privileg.

Sind es also Gemeinsamkeiten, die den Zugang zu einer möglichst vielfältigen Nachbarschaft ermöglichen?

Ja. Und sie bauen Brücken. Man kann sich einfach fragen: Zu welchen Gruppen gehöre ich? Ein einfaches Beispiel: Ich bin Mutter, und übers Muttersein habe ich Berührungspunkte mit anderen Müttern. Eine andere Person gehört zur Gruppe der Menschen, die leidenschaftlich und gerne kochen oder einen grünen Daumen haben. So gibt es viele andere Themen, auch Interessen oder eben «Gruppenzugehörigkeiten», die über Kulturen, Religionen, Generationen, Schichten oder Lebensmodelle hinaus sehr verbindend wirken und viel auslösen beim Zusammenleben.

Wie können wir neben den engagierten Menschen in unseren Siedlungen möglichst viele andere ansprechen?

Zuerst sollte man sich überlegen, wer da ist. Will man vielfältige Gruppen zusammenbringen, soll sich die Vielfalt bereits in einem Organisationskomitee oder in Siedlungsorganisationen abbilden. So fühlen sich mehr Menschen angesprochen. Statt ein Fest zu planen, das alle cool finden sollten, ist es viel besser, ein Fest zu planen, an dem viele Interessengruppen beteiligt sind. Toll wäre zudem, wenn man eine Sprache findet, die viele verstehen: zum Beispiel generell Hochdeutsch statt Schweizerdeutsch. Ein neues Wir-Gefühl kann mit alledem entstehen. Dann verstehen wir unter dem Kulturbegriff nicht einfach Herkunftskultur der einzelnen Menschen, sondern dass wir als Bewohnende unsere eigene Kultur entwickeln – zusammen.

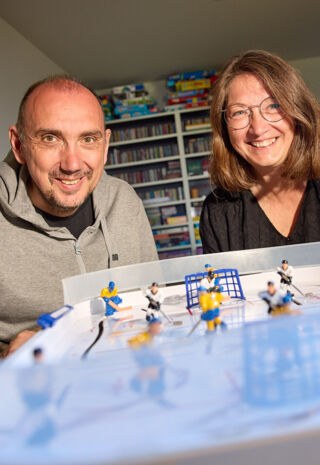

Die abl baut mit dem Projekt «Willkommenskultur» Schlüsselpersonen auf, die Neuzuziehenden Siedlungsleben vermitteln. Ein guter Ansatz?

Absolut. Solche Schlüsselpersonen in Siedlungen – ich nenne sie Brückenbauer*innen – wirken verbindend. Sie helfen, dass die Menschen mehr miteinander in Kontakt treten, sich mehr getrauen, aufeinander zuzugehen. Das baut Vorurteile ab und ermöglicht ein besseres Verständnis füreinander. Ich bin überzeugt: Je zufriedener die einzelnen Menschen in ihrer Umgebung sind, desto friedlicher und offener ist der Umgang mit Nachbar*innen. Fühlen sich die Menschen wohl, getrauen sie sich, aufeinander zuzugehen, und sprechen auch mal Alltagsthemen an, zum Beispiel, wie man richtig kompostiert. Das bringt alle weiter.

Zur Person

Abbau von Vorurteilen, Rassismus und Diskriminierung sowie Gewaltprävention und konstruktive Konfliktlösung: Madleina Brunner Thiam studierte soziale Arbeit und ist Co-Geschäftsleiterin des Vereins «National Coalition Building Institute» (NCBI).