Genossenschaftskultur

20 Jahre im Dienst der Gemeinschaft

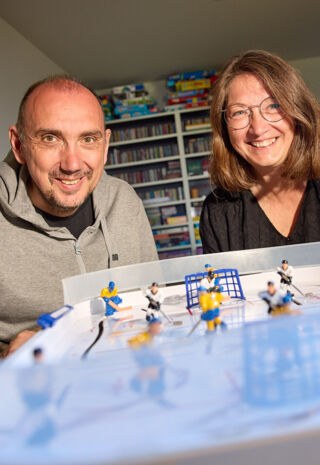

Als langjährige abl-Mietende und frühere Hausbetreuende mit viel Herzblut blicken Brigitte und Ferdi Müller auf eine intensive Zeit zurück. Sie haben viel Schönes erlebt, Menschen miteinander verbunden und so einiges fürs Leben gelernt.

1991 bezogen Brigitte und Ferdi Müller ihre erste gemeinsame Wohnung in der Studhalden. Dafür mussten sie ein Beiblatt zum Mietvertrag unterzeichnen und sich verpflichten, innerhalb eines Jahres «die Ehe zu vollziehen». Für sie war das kein Problem, denn das Hochzeitsdatum stand bereits fest.

Ferdis Leben in der abl begann schon viel früher. Als er sechs Jahre alt war, zogen seine Eltern in die Studhalden, und bald übernahmen sie auch das Amt als Hausbetreuende. «Zusammen haben wir den Rasen der ganzen Siedlung gemäht; der Vater am Mäher, rauf und runter, meine Mutter schnäuzelte die Ränder und ich half das Gras zusammenrechen. Erst als ich älter wurde, durfte auch ich den Rasenmäher auch stossen.»

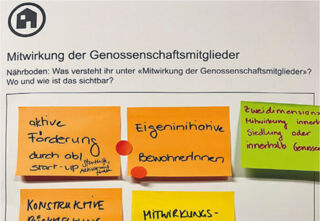

Ferdi erinnert sich lebhaft an diese Zeit: «Mein Vater hat immer von der ‹Kolonie› gesprochen. Und er sagte mir: ‹Du wohnst in einer Genossenschaft, da musst du mithelfen.›» Dieser Grundsatz begleitet Ferdi noch heute, und mindestens so sehr auch Brigitte: «Ich möchte nicht nur in einer günstigen Wohnung leben, sondern ich möchte mittragen, den Menschen wenn nötig beistehen, mit ihnen gschpröchle.» So wundert es nicht, dass die ‹Jungen› die Hausbetreuer-Arbeit von Ferdis Eltern übernahmen.

Konflikte bis hin zu Machtkämpfen

«Als Hausbetreuende waren wir Anlaufstelle für alles und ständig auf Pikett. Wir mähten weiterhin Rasen, machten ‹Antrittsbesuche› bei Neuzugezogenen, erklärten die Hausordnung und die Benutzung der Waschküche, nahmen Schadensmeldungen entgegen und meldeten sie frühmorgens der abl, einfachere Reparaturen führten wir selbst aus und schrieben die Waschpläne für die ganze Siedlung ... und natürlich hörten wir oft Sorgen und Reklamationen.»

Rückblickend sagen beide, dass die Digitalisierung ihre Arbeit verändert hätte, der persönliche Kontakt sei zurückgegangen. Gleichzeitig veränderte auch die kulturelle Vielfalt das Zusammenleben in der Siedlung. Unterschiedliche Mentalitäten so nahe beieinander führten manchmal zu Auseinandersetzungen, und die Verständigung war oft herausfordernd. Meist ging es um bekannte Themen: unterschiedliche Vorstellungen zur Nutzung der Waschküche und der Sauberkeit, zu Geselligkeit und Ruhe oder das unerlaubte Parkieren auf Besucherparkplätzen und anderes mehr. «Wenn man neu einzieht, ist es wichtig, sich mit den Regeln und Gewohnheiten im Haus vertraut zu machen und sich ein Stück weit anzupassen. Gleichzeitig hätte auch etwas mehr Toleranz und Verständnis unter der Mieterschaft manche Situationen entspannen können. Stattdessen schaukelten sich Konflikte manchmal regelrecht auf, wurden zum Machtkampf, in dem jede Partei immer noch eins obendrauf gab, wie Ferdi kopfschüttelnd sagt.

Die grosse Wohnung abgegeben

Um mit solchen Situationen umzugehen, absolvierten Ferdi und Brigitte den Kurs «Konfliktlösung im Treppenhaus». «Da lernten wir sehr viel und vor allem auch, wie wichtig es ist, erst einmal nur zuzuhören und die verschiedenen Meinungen zu sammeln. Danach schlugen wir meist ein Gespräch mit allen Beteiligten vor. Erstaunlicherweise war ihnen das dann oft gar nicht mehr wichtig und sie sagten, es sei nun schon okay.»

Bei all den Herausforderungen betont Brigitte gleichzeitig, dass es auch sehr schöne Begegnungen gegeben hat, dass zwischen langjährigen Mieter*innen Freundschaften entstanden sind und man sich gegenseitig half, auch zwischen den Kulturen. «Als einmal während 14 Tagen das Hahnenwasser wegen Verunreinigung nicht konsumiert werden konnte, stellte sich spontan ein Bewohner zur Verfügung, für alle Nachbarn Mineralwasser zu kaufen und ins Haus zu bringen. Und bei meinen Antrittsbesuchen bei neuen Mieter*innen lernte ich oft spannende, mir bisher fremde Kulturen kennen, wurde zu Ritualen für spezielle Kaffee- und Teezubereitungen eingeladen. Das war mega schön.»

Brigitte und Ferdi möchten ihre Zeit als Hausbetreuende nicht missen und behalten sie als intensiv und herausfordernd, gleichzeitig spannend und bereichernd, in Erinnerung. Nach 20 gemeinsamen Hausbetreuer-Jahren und unzähligen Dankeskarten von Mieter*innen war es dann Zeit, diese Arbeit abzugeben. Auch erschien ihnen nach dem Auszug ihrer Tochter die 4-Zimmer-Wohnung zu gross, um sie zu zweit zu bewohnen. «Für uns war es logisch, dass wir die Wohnung einer Familie mit Kindern abgeben.»

In der Tribschen mitten im Leben

Ferdi und Brigitte leben heute in der Tribschenstadt, für sie ein Paradies. «Hier sind wir mittendrin im Leben. Ich habe mega Freude an den Kindern, die hier spielen. Und an den Vätern, die sich wöchentlich an ihrem Papi-Tag beim Spielplatz mit der Aufsicht ihrer Sprösslinge abwechseln», erzählt Brigitte, und Ferdi ergänzt: «Alle sind hier per Du, wir können überall läuten, wenn wir etwas brauchen. Wir unterstützen einander bei Bedarf. So hat uns kürzlich ein Nachbar gefragt, ob wir ihm helfen würden, die Entenfamilie, die in unseren Teichen lebte und von Möwen bedroht wurde, zurück in den See zu bringen. Zu dritt, ausgerüstet mit Besen und Rechen, haben wir die Mutter und ihre kleinen Küken behutsam durch die Quartierstrassen in den See zurückgeführt. Das war ein lustiger Ausflug!»

Offen sein und zuhören

Ferdi und Brigitte betonen, dass auch in der Tribschen eine vielfältige Bewohnerschaft lebt. Junge und ältere Menschen, Familien, Paare oder Singles aus anderen Kulturen und aus der Schweiz. «Ich kann mit allen reden», sagt Brigitte, «man muss sich dafür Zeit nehmen. Auch ich habe mich schon ertappt, wie ich bei einer ersten kurzen Begegnung vorschnell dachte, dass wir uns fremd sind. Doch im Gespräch entdeckte ich, dass die Person mir immer sympathischer wurde. Wir sollten uns mehr Zeit nehmen, offen zu sein und den Menschen zuzuhören, um sie besser kennenzulernen.»