Genossenschaftskultur

«Eine wohlgesinnte Kommunikation ist das A und O»

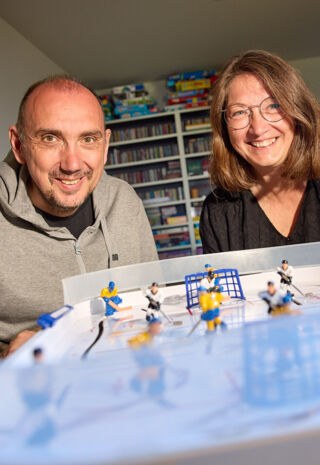

Ilja Fanghänel beschäftigt sich seit rund zehn Jahren intensiv mit Siedlungs- und Quartierentwicklungen. Er leitet und begleitet Projekte & Partizipationsprozesse für Wohnbaugenossenschaften, Forschungsprojekte zu Nachbarschaften in Genossenschaften und erarbeitet Grundlagen für Generationenwohnen. Ein Einblick in seine Erfahrungen ...

Regula Aepli: Zum Einstieg eine persönliche Frage: Haben Sie sich kürzlich dabei ertappt, dass Ihnen die Vielfalt von unterschiedlichen Lebensstilen Mühe bereitet hat?

IIlja Fanghänel: Ja, letzthin war ich an einem Familienfest, wo meine erweiterte Verwandtschaft, jung und alt, zusammengekommen ist. Dabei fiel mir auf, wie selbst in der eigenen Verwandtschaft unterschiedliche Rollenbilder und Umgangsformen zusammenkommen. Beispielsweise beobachtete ich: Der Mann steht am Grill, und je mehr Fleisch es zu essen gibt, umso besser. Ich fühlte ein Dilemma, weil es nicht die Rollen und Werte sind, die ich meinen Kindern vorleben möchte. Da dieses Treffen jedoch selten stattfindet, liess ich es so stehen. Würden wir näher zusammenwohnen, hätte ich Verhalten, die nicht meinen Werten entsprechen, angesprochen und ausgehandelt, wie wir zukünftig damit umgehen.

Sie beschäftigen sich seit langer Zeit mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Was fällt Ihnen dabei besonders auf?

Sicher die Zunahme der Vielfalt unterschiedlichster Lebensstile und damit verbunden die grosse Unübersichtlichkeit und Orientierungslosigkeit, die vor allem bei Jugendlichen zu beobachten ist. Schon in meiner Jugend war es manchmal schwierig, den Weg zu finden. Die Wahlmöglichkeiten waren damals aber überschaubarer. Heute ist es so unübersichtlich und vielfältig geworden, dass es viel schwieriger ist, die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Die virtuellen Welten verstärken dies. Auch Erwachsene wissen oft nicht mehr, was nun gilt und in welche Richtung es gehen soll. Dieser Unübersichtlichkeit werden zunehmend gegenteilige Bestrebungen entgegengesetzt; man versucht die eigene Welt wieder zu vereinfachen und für sich verständlich zu machen, indem klare Rollenbilder geschaffen und eindeutige Haltungen vertreten werden.

Wie werden sich diese beiden Tendenzen weiterentwickeln?

Das ist schwierig zu sagen und hängt von vielen Einflüssen ab. Ich vermute, dass es sich in Wellenbewegungen weiter Richtung Vielfalt fortsetzt. Der Mensch hat das Bedürfnis und in unserer Gesellschaft auch das Privileg, sich individuell entfalten zu können; zu wählen, was man gerne macht, wie man sich zeigen möchte. Ich gehe davon aus, dass dieses Bestreben auch global unaufhaltsam ist und die Vielfalt weiter zunehmen wird.

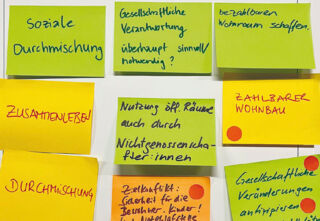

Was bedeutet das aus Ihrer Sicht für Wohnbaugenossenschaften? Welche Strategien sollten sie verfolgen?

Ich glaube, gerade grössere Wohnbaugenossenschaften sollten die gesellschaftlichen Entwicklungen berücksichtigen. Das heisst, offen zu sein für unterschiedliche Lebensstile und möglichst breite Bevölkerungsgruppen mit vielfältigem Wohnraum anzusprechen. Gleichzeitig ist das ein Balanceakt. Die Wohnbaugenossenschaften sind gefordert, den Menschen in dieser Vielfalt eine gewisse Sicherheit und Geborgenheit zu bieten, damit sie sich wohl und zugehörig fühlen. Wenn sich über Jahre gewisse Muster eingespielt haben und neue Mieter*innen andere Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten einbringen, kann das Spannungen erzeugen. Dann ist ein gegenseitiger Aushandlungsprozess notwendig, der oftmals auch eine Moderation und Unterstützung erfordert, damit gegenseitiges Verständnis wächst und gemeinsam Lösungen erarbeitet werden können.

Was würden Sie andererseits den Mieter*innen raten, denen die Vielfalt in der Nachbarschaft zu viel wird? Was können sie machen, damit sie sich wohler fühlen?

Meiner Erfahrung nach wird bereits viel erreicht, wenn Menschen ihren Nachbar*innen grundsätzlich Wohlwollen, Offenheit und Verständnis für individuelle Lebensgewohnheiten entgegenbringen. Vieles ist einfacher, wenn man davon ausgeht, dass Nachbar*innen einem nichts Böses wollen, sondern lediglich ihr gewohntes Leben führen. Entstehen dadurch Differenzen, hilft die Gewissheit, dass sie angesprochen und geklärt werden können. Mit dieser Grundhaltung fühlt man sich in der Nachbarschaft oder in anderen Gemeinschaften besser integriert. Dies auch wenn sich nicht alle gleich verhalten, sei es in der Siedlung, im Quartier, in einem Sportclub oder anderswo.

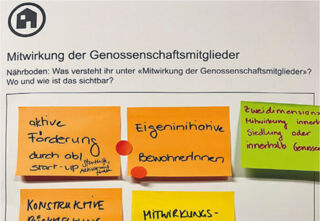

Das heisst, es braucht ein aktives Engagement von allen Seiten?

Ja, zumindest eine Offenheit und die Grundhaltung, eigene Bedürfnisse und Wünsche direkt und wohlwollend formulieren zu können. Das kann schon sehr viel zur Lösung beitragen. Wir wissen ja, das A und O bei Reibungsflächen ist eine gegenseitig wohlgesinnte Kommunikation.

Können Sie aus Ihrem Berufsalltag ein Beispiel nennen, wo eine solche Verständigung funktioniert hat?

In einer Wohnbaugenossenschaft, für die ich arbeitete, entfachte sich eine Diskussion über die Anschaffung und den Gebrauch einer Feuerschale auf der Gemeinschafts-Dachterrasse. Die einen fanden es zu gefährlich, auf dem Dach offenes Feuer zu entfachen, und aufgrund der Ringhörigkeit könnten Lärmemissionen stören. Die anderen waren frustriert darüber, dass nicht einmal das möglich sein soll. Das Thema und mögliche Rahmenbedingungen wurden an Versammlungen lebhaft diskutiert und ein Konsensentscheid gesucht. Schliesslich entschied eine Mehrheit für die Feuerschale und sie konnte angeschafft und in Betrieb genommen werden. Soweit ich es mitbekommen habe, ist der Gebrauch nun weitgehend unproblematisch.

Ein weiteres Beispiel aus einer anderen Siedlung hat mich besonders beeindruckt. Eine Kita hatte ihren Mietvertrag gekündigt. Für die leer werdenden Gewerberäume mitten in einer dicht bebauten Siedlung hatte sich eine heilpädagogische Schule beworben. Die Vorstellung, dass durch diese Schule Jugendliche mit Autismus oder anderen kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen in unmittelbaren Kontakt mit Siedlungskindern kommen könnten, löste bei den Mieter*innen Skepsis und grössere Ängste aus. Wir führten dann mehrere Versammlungen durch, in denen Mieter*innen ihre Bedenken und Ängste einbringen konnten und die Schulleiterin entsprechende Rahmenbedingungen erklärte. Dabei wuchs das Bewusstsein, dass die heilpädagogische Schule eine Bereicherung für die Siedlung darstellen kann. Schlussendlich stimmten alle Beteiligten dem Projekt zu und die Schule konnte mit guten Vorzeichen am neuen Standort starten – vorerst mit einer einjährigen Probephase, die dann gemeinsam mit den Bewohnenden evaluiert wird.

Was bringt es, wenn man sich auf solche Diskussionen einlässt und gemeinsam mit Nachbar*innen Lösungen sucht?

Solche Aushandlungsprozesse sind Teil der Selbstorganisation und fordern von allen Beteiligten Offenheit und Wohlwollen. Dabei beobachte ich, dass sie oftmals zur Integration beitragen und engere Verbindungen zwischen den Menschen, manchmal sogar freundschaftliche Beziehungen entstehen lassen. Daraus entwickeln sich Nachbarschaften, in denen man sich wohlfühlt. Und damit schliesst sich auch der Bogen zur anfangs erwähnten Orientierungslosigkeit, die durch Austausch, gegenseitiges Verständnis und gemeinsam getragene Lösungen überwunden werden kann.

Einladung zum Genossenschaftsforum

In den abl-Siedlungen leben Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Lebensrealitäten. Diese Vielfalt bereichert, kann aber auch herausfordern. Genau darüber wollen wir mit Ihnen sprechen – an der zweiten Ausgabe unseres Genossenschaftsforums am Donnerstag, 20. November 2025.

Diskutieren Sie mit – gemeinsam mit anderen Mitgliedern, der Geschäftsleitung und dem Vorstand. Jetzt anmelden unter abl.ch/forum oder telefonisch unter 041 227 29 29.