Aus der Geschäftsstelle

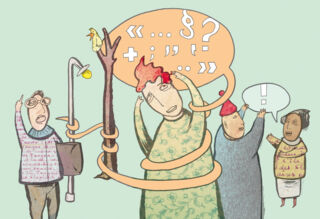

Sprache ist zuhause

Die Vielfalt in der abl setzt sich nicht nur aus unterschiedlichen Wohn- und Lebensformen zusammen, auch die Herkunft und unterschiedliche Sprachen machen die abl bunt. Dabei ist die Sprache beim «Sich-zuhause-Fühlen» wichtig.

Wer schon einmal länger im fremdsprachigen Ausland unterwegs war, kennt das vielleicht: Nach mehreren Wochen der Kommunikation in einer Fremdsprache freut man sich, wenn man plötzlich wieder so reden kann, «wie einem der Schnabel gewachsen ist». Man fühlt sich wie zuhause. Sprachforscher*innen haben zudem entdeckt, dass man sich in jeder Fremdsprache auch etwas anders verhält. So kann jemand auf Deutsch sehr sachlich sprechen, während auf Spanisch mehr Gefühle mitschwingen. Von zweisprachigen Menschen hört man auch oft, dass sie zum Beispiel in der einen Sprache alltägliche Dinge abwickeln und mit der anderen nur fluchen.

Die Sprachen, die wir sprechen, prägen uns also. Und wenn wir Sprachen kaum sprechen können oder sie gar nicht verstehen, kann dies zu Missverständnissen führen. Das Gleiche gilt bei der abl. Bei uns sind Menschen aus rund 50 verschiedenen Ländern zuhause. Sie sprechen rund 38 verschiedene Sprachen (vgl. abl-magazin 06/2023). Da ist ein gegenseitiges Verständnis unter Nachbar*innen wie zwischen den abl-Mitarbeitenden und den Mitgliedern entscheidend.

Statt übersetzen einfach(er) schreiben

Sei es eine Auskunft am Schalter des Kundendienstes, ein Aushang im Treppenhaus einer Siedlung, ein Schreiben an die Mieter*innen, ein Anruf aus der Buchhaltung oder die Inhalte des Magazins: Wir möchten, dass unsere Mitglieder die Botschaft oder die Information (richtig) verstehen und darauf reagieren können. Das ist bei der sprachlichen Vielfalt ein grosser Wunsch. Übersetzen wäre eine Lösung, denken Sie nun vielleicht. Doch bei rund 38 Sprachen und mehr als genügend Dokumenten, die es zu übersetzen gäbe, wäre dies unverhältnismässig. Eine andere – kostengünstigere – Lösung muss also her: die Nutzung der einfachen Sprache.

Was ist «einfache Sprache»?

Die «einfache Sprache» richtet sich an alle Menschen, die etwas Deutsch sprechen oder Mühe haben, schwierige Texte zu verstehen. Man vereinfacht komplexe Inhalte und Satzstellungen, sodass sie leichter verständlich werden. Das Gute daran: Auch Menschen mit einem hohen Leseverständnis und Deutsch als Muttersprache verstehen die Inhalte leichter! Dabei gibt es keine festen Regeln, wie aus einem «normalen» Text ein Text in einfacher Sprache wird. Es braucht viel Sprachgefühl, einen komplexen Text auf seine einfachsten Bestandteile und Botschaften herunterzubrechen.

Wollen wir verstanden werden, sollen es kurze Sätze mit Alltagsworten sein. Fachbegriffe sollten erklärt und mit Beispielen ergänzt werden.

Ein Beispiel:

Version 1

Sehr geehrte Frau Wenz

Wie wir Ihnen bereits im Schreiben vom 8. August mitgeteilt haben, wird der Beleg der Hauptstrasse vor ihrem Haus erneuert. Wir informieren Sie mit diesem Schreiben, dass nun das definitive Datum feststeht (15. Oktober) und Sie am besagten Tage bitte, wie angekündigt, Ihr Auto vom gemieteten Aussenparkplatz in die Einstellhalle des Hauses gegenüber stellen möchten. damit es keinen Schaden nimmt. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Version 2 in einfacher Sprache

Guten Tag Frau Wenz

Am 15. Oktober wird die Strasse vor Ihrem Haus neu gemacht. Bitte stellen Sie an diesem Tag Ihr Auto in die Einstellhalle. So geht Ihr Auto nicht kaputt. Bei Fragen rufen Sie uns bitte unter 041 227 29 29 an. Danke und freundliche Grüsse.

Ob die Vereinfachung tatsächlich geglückt ist, überprüft die Abteilung Kommunikation mit einem KI-Tool. Es analysiert die Texte und stuft sie in die gängigen Sprachniveaus (A1 bis C2, siehe Box) ein. So wurde der erste Text mit einem Sprachniveau von C1 auf ein A2-Niveau vereinfacht.

Mit Bedacht eingesetzt

Dass Texte in einfacher Sprache für lesegewandte Menschen oder Sprachakrobat*innen manchmal ungewohnt wirken, verstehen wir. Deshalb suchen wir bewusst einen Kompromiss: Nicht jeder Text muss in einfacher Sprache sein. Hier im magazin darf es – unserer Meinung nach – manchmal auch etwas «ausgefeilter» sein. Ein Porträt-Artikel darf Lust zum Lesen wecken, ein Mietendenschreiben oder ein Aushang im Haus soll verstanden werden, und zwar von möglichst vielen Menschen.

Sprachniveaus nach dem GER

Sprachniveaus zeigen, wie gut jemand eine Sprache kann. Sie helfen, Sprachkenntnisse weltweit vergleichbar zu machen. Die bekannteste Einstufung ist der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER). Er hat sechs Stufen: A1 (Anfänger*in), A2 (Grundkenntnisse), B1 (Fortgeschritten), B2 (Selbstständig), C1 (Kompetent)

und C2 (fast wie eine Muttersprache).

Einfache Sprache soll so geschrieben sein, dass Menschen mit dem Sprachniveau A2 bis B1 sie gut verstehen können.